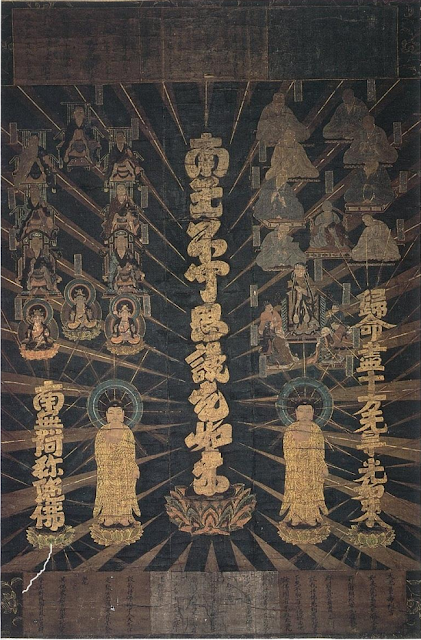

光明本尊

光明本尊は浄土真宗仏光寺派などの寺院の一部で本尊や曼荼羅の様に用いられる絵図だ。かなりのバリエーションがあるが、基本は中央に「南无不可思議光如来」の九字名号が配置され、向かって左に「南無阿弥陀仏」の六字名号、向かって右に「歸命盡十方無碍光如来」の十字名号が配置され、左右の名号と共に、左側に描かれた阿弥陀如来と海外の祖師達、右に描かれた釈迦如来と聖徳太子を始めとした日本の祖師達が、中央の九字名号の光の文字から放たれた48条の光におさめとられる絵図となっている。(写真は石川県の指定文化財となっている光明本尊)

光明本尊は浄土真宗高田派妙源寺に伝わる国の重要文化財指定の物が原型となったと言われるが、妙源寺の光明本尊は親鸞聖人在世の時代に高田派第二世真仏上人が描いたとされる三幅の軸で中央が淡い光条を持つ九字名号、左右に海外と日本の祖師方の軸を架ける形となっており、その後の光明本尊とはいささか趣を事にする。光明本尊は当初は光明本と呼ばれ、鎌倉時代後期から室町時代にかけて多く作られたものの、その後はあまり用いられなくなった。応仁の乱の影響で主な絵師が光明本尊の制作を続けられなくなったためとも言われる。応仁の乱の頃からの浄土真宗の主流となる本願寺でも光明本尊を用いていない。そもそも浄土真宗は阿弥陀如来一尊を本尊とするので釈迦如来も図示されている光明本尊は使いにくかったのかも知れない。

光明本尊の理念としては阿弥陀如来の名号を中央に据え、釈迦如来や龍樹菩薩や聖徳太子らへ脈々と受け継がれる仏法の血脈が今の私達に届いているのを視覚的に訴えかける効果があり布教には役立ったのかと思われる。これらの本尊はもちろん礼拝の対象だが、歴史や美術的な視点からも貴重な文化財と言える。

コメント

コメントを投稿