浅草寺(東京都台東区)

ヴァーチャルお寺めぐりの3回目です。言うほどヴァーチャルでも無いのですが、実際にいけない時期の紹介なのでご容赦をば、合掌。

今回は、日本で最も観光客が多い寺院の一つである浅草寺です。実は、本日5月15日は浅草三社祭が行われるはずの日でした。今年は例の感染症の影響で延期になっています。この三社祭ですが、元々は浅草寺のご本尊様が現れた日とされる3月18日に行われてました。そういう訳で、浅草寺を思い出したので本日のお寺紹介は浅草寺になった次第です。南無観世音菩薩。

浅草寺は古くは天台宗のお寺だったのですが、昭和25年より聖観音宗として独立している観音菩薩をご本尊とするお寺です。寺伝では(日本の)天台宗が成立する以前からあったお寺なので原点に回帰したとも言えるのかも知れません。

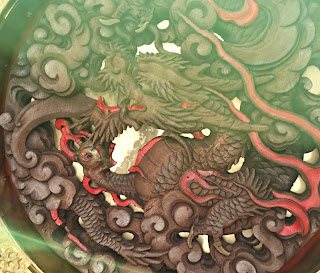

浅草寺は推古天皇36年(628年)3月18日に、宮戸川(現在の隅田川で当時は海の近く)のほとりに住んでいた檜前浜成・竹成の兄弟が漁に出たところ投網の中に聖観音像をみつけ、その土地の長であった土師中知の家に祀られたのが始まりとされています。観音様が現れた示現の日には一夜にして千本の松が生じ、3日後にその松林に金の龍がくだって来たと伝えられています。浅草寺の山号である金龍山はこの伝説に由来します。浅草寺の大提灯の台座には龍の彫り物が施されています。先月17日に雷門の大提灯は新調されており、写真は先代の雷門の提灯の底です。(新調されたものは自粛にて見に行ってません。)

さて、ご本尊の聖観音像ですが、絶対秘仏として大化元年(645年)以降は誰の目にも触れていない事になっています。しかし、絶対秘仏をひと目見ようとする無粋な輩はいるもので、明治2年(1869年)に役人によりその実在が確認されたと言われます。廃仏毀釈のご時世だったとはいえ罰当たりな話です。

冒頭にお話した三社祭も、やはり明治期には廃仏毀釈の危機にさらされました。まず、明治より前は、浅草寺と現在の三社祭の主体の浅草神社(当時の三社権現社)は一体であり、三社祭は聖観音さまが浅草に示現された3月18日を中心とした祭でした。浅草神社は観音さまをみつけた檜前兄弟とそれをお祀りした土師中知を主祭神として祀る神社なのです。それが明治元年に浅草寺から分離され、名前も三社権現社から三社明神社に改められます。権現とは仏が仮の姿として現れた日本の神という意味ですので、まず名前から仏教色を排した事になります。明治5年には祭の日が観音様示現の記念日である3月18日から5月へと変更され、明治6年には三社明神社から浅草神社に名称が変更となります。しかし、現在でも浅草神社例大祭は「三社」祭と呼ばれており、人々の信仰は不滅でした。浅草寺で行われる3月18日の本尊示現会では平成12年より浅草神社の神輿が堂上げされ、神職とともに法要が営まれます。浅草寺の公式ウェブサイトでも三社祭は年中行事の一つとして紹介されています。歴史の流れに民間の信仰が打ち勝ったのです。このように神仏とも仲良く生きてまいりたいものですね。延期されたお祭が無事斎行出来るようにお祈り申し上げます。

コメント

コメントを投稿